Braille

Le braille est un dispositif d'écriture tactile à l'usage des personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles. Le dispositif Braille porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille.

Jean-Christophe NOURISSON, Borderline, rampe en bois gravée en braille, Archives municipales de Marseille

Le braille est un dispositif d'écriture tactile à l'usage des personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles. Le dispositif Braille porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille (1809-1852). Il avait lui même perdu la vue suite à un accident. Élève à l'Institut des jeunes aveugles, il modifie et peaufine le code Barbier. En 1829 paraît le premier exposé de sa méthode.

Introduction

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

||

|

|

||

Avant Louis Braille

Au XVIIe siècle, le jésuite italien François Lana imagina divers dispositifs d'écriture codée pour aveugles. Il conçut surtout un procédé d'impression en relief sur du papier épais ainsi qu'un «dispositif permettant aux aveugles d'écrire fréquemment en traçant uniquement des lignes et en faisant des points».

Valentin Haüy fut l'un des premiers français à s'être intéressé aux problèmes de communication rencontrés par les personnes aveugles ou malvoyantes. Né dans une famille aisée de Picardie en 1745, il étudia les langues à l'Université de Paris. C'est probablement cette passion des modes d'expression qui le conduisit à s'intéresser en premier lieu aux sourds-muets, en simple «curieux», puis aux non-voyants. Il lui semblait que leur cas ne soulevait qu'un seul problème : comment leur permettre de lire ? Il trouva rapidement une réponse à cette question en mettant au point un dispositif leur servant à lire ou d'écrire autant des phrases que des opérations mathématiques. Il l'expérimenta en obtenant l'autorisation de fonder une école pour enfants aveugles (en suivant l'exemple donné par l'abbé de l'Épée pour les personnes sourdes et muettes). Son rédigéure était composée de deux colonnes, ayant chacune d'un à six points. Ainsi, les voyelles étaient identifiées par la présence d'un point sur la colonne de gauche. Le nombre de points sur la colonne de droite permettait de savoir auxquels des sons concernés on avait affaire.

Plus tard, Charles Barbier de La Serre, un ancien officier d'artillerie, se fascina pour ces recherches qui étaient, pour lui, un moyen de communication qui aurait permis aux soldats de lire et d'écrire dans le noir, sans être repérés ; mais son dispositif n'eut aucun succès. Il décida dans ce cas de l'adapter en faveur des aveugles. À partir de 1821, Barbier commenca à expérimenter sa méthode avec des élèves de l'École jadis créée par Haüy, et devenue Institut Royal des Aveugles. Le dispositif, qu'il nomma sonographe, était basé sur l'impression en relief de 12 points qui, suivant leurs associations, transcrivait 36 sons différents. Malgré la complexité et les carences de ce dispositif, les résultats furent concluants : la lecture s'en trouva nettement perfectionnée. Barbier avait compris la supériorité des caractères constitués de points sur ceux qui sont composés de lignes.

Louis Braille

Louis Braille n'est pas né aveugle, il l'est devenu particulièrement jeune. Après un début de scolarité dans son village de Coupvray, il est admis à l'Institut Royal des Aveugles à l'époque même où Barbier expérimente son dispositif. Actif et intelligent, il comprit immédiatement l'intérêt du codage par points et entreprit de l'perfectionner, ce qu'il fit en

- réduisant de 12 à 6 du nombre de points utilisés

- l'utilisant pour le codage de signes typographiques latins (lettres, ponctuation, notes de musique, etc. ) plutôt que de sons

Louis à quelque mal à faire accepter son dispositif, surtout à cause de l'opposition de Barbier qui considère comme essentiel de conserver une transcription des sons comme une sténographie. Le fait que Louis Braille soit si jeune (il est né en 1809) ne favorise pas sa crédibilité, en dépit de ses propres succès scolaires et des responsabilité qu'on lui confie déjà. Le code Braille ne prend son essor en qu'à partir de 1829, quasiment déjà sous sa forme actuelle.

L'alphabet Braille

En braille standard, un caractère est représenté par la combinaison de 1 à 6 points en relief, disposés sur une matrice de 2 points de large sur 3 points de haut. Les points, par convention, sont numérotés de 1 à 6 (1 le point en haut à gauche de la matrice, 2 et 3 en descendant, la colonne de droite, de haut en bas aussi est numérotée de 4 à 6) et on peut ainsi nommer un caractère braille par la totalité des points nécessaires à sa réalisation. A titre d'exemple, la lettre C se représente par les deux points supérieurs, soit la combinaison 1, 4.

1 4 2 5 3 6

La signification de chaque symbole est dépendante de la langue utilisée. La braille japonais, le braille coréen, le braille cyrillique et le braille français, sont par conséquent des variantes du braille anglais.

Lettres et chiffres

Il est utile de noter que le dispositif Braille est conçu de façon logique. En effet si on observe les lettres de A à J, et les lettres de K à T on constate que que la lettre K est la lettre A à laquelle est rajouté le point 3, de même L est la lettre B avec le point 3 et ainsi de suite... De U à Z même principe mais cette fois on rajoute le point 6 (attention, petite exception avec la lettre W). Ex U = K + point 6, V = L + point 6 ect...

Autres symboles

|

Guillemets ouvrant |

|||

|

Guillemets fermant |

signe signe Point Majuscule Numérique Point Virgule d'interrogation . X........ .... XX X. X. . X. X. X... X

Point Point Parent Parent Double Trait Virgule d'exclam Ouvrante fermante guill union ............ X. XX X.. X XX.. X. X. XX XX XX XX

Apostrophe Deux-points .... .. XX X...

Chiffres

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . X X. X. XX XX X. XX XX X.. X . X.. X.... X. X X. XX XX X. XX. X. X. X. X. X. X. X. X. X

Il existe plusieurs outils permettant d'écrire en braille. Chacun des outils qui sont mentionnés ci-dessous nécessitent l'utilisation d'un papier épais pour que les aspérités soient bien marquées et ne diminuent pas dès qu'elles sont soumises à des pressions extérieures (un ouvrage en braille doit pouvoir être refermé et rangé dans un sac ou une étagère et rester lisible !).

L'outil le plus simple est constitué d'une tablette pourvue de guides normalisés (avec des lignes de six points) et d'un poinçon. Le poinçon sert à déformer le papier en s'aidant du guide. Cependant, cet outil nécessite une adaptation spécifique. En effet, le poinçon creuse le papier alors que la personne aveugle lit les bosses constituées. Il faut par conséquent totalement inverser le sens d'écriture : commencer la ligne à droite et les signes (en miroir).

Ainsi, le mot «Braille» qui se lit :

Signe Majuscule b r a i l l e . X X. X. X.. X X. X. X. .. X. XX.. X. X. X.. X . X.. X..... X. X...

Devra être rédigé à l'envers :

(en miroir)

Signe e l l i a r b majuscule . X. X. X X.. X. X. X X. X.. X. X. X.. XX. X.. (riorim ne) ... X. X..... X.. X.

Cet outil est le plus ancien et le meilleur marché. Des pics permettent de maintenir la feuille pour que celle-ci ne se déplace pas pendant l'écriture.

Une évolution temporelle et pratique a donné naissance à la machine Perkins, sorte de machine à écrire. Composée de sept touches (une pour chaque point de la matrice de six et une pour l'espace), elle a largement facilité l'écriture dans la mesure où elle évite la transcription en miroir indispensable à la tablette décrite auparavant.

Enfin, est apparue l'embosseuse : imprimante qui transcrit le texte à l'écran en texte braille. Elle imprime par conséquent en volume et non pas avec de l'encre. Cette machine coûte cher et prend une place énorme. Les réglages préalables doivent être effectués avec précision pour que le marquage du papier soit assez fort.

Caractères braille en unicode

Le dispositif unicode sert à représenter les 256 combinaisons envisageables offertes par la combinaison des huit points. (huit et non six comme l'est indiqué ci-dessous)

| Braille | Lettre | Braille | Lettre |

|---|---|---|---|

| ? | A 1 | ? | T |

| ? | B 2 | ? | U |

| ? | C 3 | ? | V |

| ? | D 4 | ? | W |

| ? | E 5 | ? | X |

| ? | F 6 | ? | Y |

| ? | G 7 | ? | Z |

| ? | H 8 | ? | Capitale |

| ? | I 9 | ? | Chiffre |

| ? | J 0 | ? | Point |

| ? | K | ? | Virgule |

| ? | L | ? | Point d'interrogation |

| ? | M | ? | deux-points |

| ? | N | ? | Point d'exclamation |

| ? | O | ? | Guillemet ouvrante |

| ? | P | ? | Guillemet fermante |

| ? | Q | ? | Crochet |

| ? | R | ? | Tiret |

| ? | S |

Le braille abrégé

Les caractères brailles sont plus larges que leurs équivalents «noir». Cela a pour conséquence une augmentation importante du volume d'un document braille comparé à un document «noir» quand ce document est traduit un caractères braille pour un caractère noir. Aussi a-t-on créé une forme contractée : le braille abrégé.

C'est en 1880 que Maurice de la Sizeranne forma l'Abrégé Orthographique Français, qui fut depuis complété par de nombreux partenaires.

Dans un texte en braille abrégé, on trouve trois types de mots :

- des mots contenants une ou plusieurs contractions,

- des mots ayant un symbole,

- des mots rédigés en intégral (braille classique).

A titre d'exemple, dans le mot «(re) (pr) és (en) té (es)» les lettres entre parenthèses sont abrégées par un sigle propre.

Dans le cas des symboles, les mots sont représentés comme une lettre isolée. Ainsi, lorsque la lettre «ê» est lue sans être intégrée à un mot, elle veut dire «même».

Un même caractère peut, suivant son contexte (employé dans un mot, en début, milieu ou fin, devant une voyelle ou une consonne ou encore seul), avoir plusieurs significations différentes.

Ainsi, le «î» peut être lu tel quel, mais peut aussi être :

- le symbole du mot «cet» quand il est employé seul,

- la contraction des lettres «cl» dans un mot,

- la contraction de la syllabe «ait» en terminaison de verbe.

Les mots rédigés en braille intégral (dans un texte en braille abrégé) sont soit :

- des mots n'ayant pas de symbole ou n'ayant pas de contraction rentrant dans leur composition,

- des noms propres (jamais abrégés sauf en cas de noms de peuples),

- des noms que l'utilisation d'une contraction rendrait confus, incompréhensibles.

Le braille informatique

Le braille standard, avec ses 6 points, ne permet que peu de combinaisons pour coder les caractères. Certains caractères, comme les majuscules ou les chiffres ont été codés sur deux caractères brailles pour pallier cette limite. Malheureusement, l'utilisation de ce type de codage s'avère mal adapté à l'informatisation. Aussi pour l'informatique utilise-t-on un braille à 8 points au lieu de 6.

Les deux points supplémentaire sont positionnés en dessous de la cellule braille classique. Le point 7 sous le point 3 et le point 8 sous le point 6.

Ainsi, le braille informatique permet 256 combinaisons (2 puissance 8), soit une correspondance exacte avec la table ASCII utilisé en informatique. Surtout, les lettres minuscules et majuscules peuvent être différencié grâce au point 7.

La lettre a minuscule : point 1 La lettre A Majuscule : point 1-7 La lettre b minuscule : point 1-2 La lettre B Majuscule : point 1-2-7 ...

Cependant, il n'est pas forcément bien adapté à la lecture. Louis Braille avait en effet travaillé sur la taille de la cellule braille 6 points afin qu'elle soit repérable tactilement par la pulpe de l'index sans avoir à le déplacer sur la feuille. Or, avec deux points en plus, cette cellule devient trop haute pour une identification rapide par l'index. Qui plus est , la lettre l minuscule (points 1-2-3) et la lettre L majuscule (points 1-2-3-7) provoquent des confusions car il devient complexe de repérer s'il y a 3 ou 4 points en hauteur.

Le braille mathématique

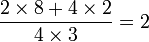

La notation mathématique utilise une représentation spatiale de l'information. En braille, l'information est toujours linéarisée, aussi a-t-on besoin d'une codification spécifique.

Ce code a varié dans le temps. Depuis le 1er septembre 2007, c'est la notation mathématique, acceptée par la Commission pour l'Évolution du Braille Français lors de sa réunion plénière du 16 octobre 2006 qui est applicable.

De la même façon que sur une calculatrice scientifique standard, le braille mathématique codifie de façon linaire toutes formules mathématiques. Il arrive par conséquent souvent qu'une formule visuellement simple peut devenir particulièrement complexe en braille.

Ainsi,

donne en notation linéaire :  Particulièrement vite, de nombreuses parenthèses apparaissent et compliquent fortement la formule.

Particulièrement vite, de nombreuses parenthèses apparaissent et compliquent fortement la formule.

Comme spécifié plus haut, le braille ne compte que 63 symboles envisageable. Il n'est par conséquent pas envisageable de coder en braille l'ensemble des symboles mathématiques. Ces symboles, (opérateurs, ensembles, fonctions... ) vont par conséquent être traduits par des assemblages de caractères braille de manière à différencier chaque symbole tout en gardant le formules le plus courtes envisageable. Les fonctions usuelles comme le sinus, ou la racine carré sont traduites par un seul signe. Le cosinus ou encore le symbole inclus par deux signes..

Cependant, il reste particulièrement complexe de manipuler des calculs complexes en braille. Dans le premier exemple, il n'est pas évident pour un aveugle de repérer la simplification par 2.

Le braille musical

Comme pour les mathématiques, la notation musicale «noire» utilise une représentation spatiale de l'information. Aussi le braille musical est-il particulièrement compliqué.

Les bases

Les notes

Elles sont rédigées en suivant l'alphabet, avec, pour équivalence, d=do

Ainsi :

do ré mi fa sol la si XX X. XX XX X.. X. X . X. X X. XX XX X. XX ..............

Les rythmes

Sans signe de rythme spécifique, les notes seront reconnues comme des croches. Si on veut écrire une noire (qui dure deux croches) on doit ajouter le point 6 à la note :

do noire, ré noire, ... XX X. . X. X . X. X

Pour indiquer une blanche (quatre croches), on ajoute le point 3 :

do blanche, ré blanche, ... XX X. . X. X X. X.

Pour les rondes (huit croches), on ajoute les points 3 et 6 :

do ronde, ré ronde, ... XX X. . X. X XX XX

Cependant les nombreux autres rythmes demandent une notation spécifique et complexe.

Les signes de clé n'ont pas tout autant d'importance sur une partition en braille qu'en «noir». Par contre, on doit toujours faire précéder les notes d'un signe d'octave. Les octaves sont comptées à partir du bas et indiquées par les points 4, 5 et 6.

Ainsi :

1°oct 2°oct 3°oct 4°oct 5°oct . X. X. X... X ... X. X. X.. ..... X... X

Le signe d'octave n'est pas répété tant que cela ne prête pas à équivoque.

Les nouveaux outils

Les nouvelles technologies ont créé de nombreux outils qui permettent aux personnes malvoyantes ou non-voyantes de «lire» des textes en rédigéure romaine.

Loupe et autres agrandisseurs numériques

Outre la loupe courante, il existe désormais de particulièrement nombreux télé-agrandisseurs grossissant fortement les textes. De nombreuses options permettent de cadrer la zone de lecture pour la favoriser. De même des jeux de couleurs et de contrastes permettent de ne pas trop solliciter d'efforts visuels de la part des malvoyants.

Il existe désormais des logiciels capables d'agrandir des pages numériques. S'ouvre dans ce cas la possibilité pour de nombreux mal-voyants d'aller sur Internet.

Synthèse vocale, écran tactile, reconnaissance de caractère

Les progrès technologiques se font aussi sentir dans le domaine de la synthèse vocale. Il y a toujours quelques années, les personnes aveugles étaient les seules à comprendre les phrases prononcées. Aujourd'hui celles-ci sont compréhensibles par tous. La ponctuation est bien ressentie pendant l'écoute.

Restent toujours les plages tactiles. Plaque sur laquelle se trouve une bande de petits picots se levant ou s'abaissant pour composer les lettres. Ainsi une ligne de texte apparaissant à l'écran est traduit sur la plage tactile en braille.

Quand une personne non-voyante souhaite lire le texte présent sur l'écran de l'ordinateur, elle a le choix entre deux possibilités de défilement du texte sur la plage tactile : soit elle appuie sur un bouton dès qu'elle a fini de lire chaque ligne pour avoir la suite du texte, soit le texte défile à un certain rythme et elle lit au fur et à mesure. Les personnes qui lisent le braille utilisent fréquemment la combinaison d'une plage braille et d'une synthèse vocale, pour favoriser la restitution de l'information.

La reconnaissance de caractères à partir d'un document scanné et numérisé a permis à de nombreuses personnes mal ou non-voyantes de lire des textes auxquels elles n'avaient pas accès. Elles numérisent leurs documents et les lisent avec les deux moyens énoncés ci-dessus.

Cependant même les personnes aveugles peuvent désormais surfer grâce aux plages tactiles ainsi qu'aux synthèses vocales.

- Le site de NatBraille propose en téléchargement libre le logiciel NAT de transcription en braille. Le logiciel a pour but de prendre en compte le plus de formats d'entrée envisageables et de traiter les différentes rédigéures Braille (mathématiques, littéraire, abrégé, musique, etc. ).

- Le site Braillepost assure gratuitement la transcription, l'impression braille de votre courrier et son expédition par voie postale.

- Transcription du cyrillique russe en braille et en différentes langues.

Recherche sur Google Images : |

|

"... lettres braille grâce des points ..." L'image ci-contre est extraite du site www.braillenet.org Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (428 x 300 - 55 ko - jpg)Refaire la recherche sur Google Images |

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/03/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité